青々とした葉っぱが特徴的な常緑樹シマトネリコ。シマトネリコはモクセイ科トネリコ属で、沖縄、中国、台湾、フィリピンからインドといった暖地を原産地とする常緑高木です。日本では公園や家の庭での庭木、また鉢植えの観葉植物としてポトス、モンステラ、ガジュマル、サンスベリア、フィカス・ウンベラータ、パキラと並んで人気です。

鮮やかな緑の葉と、強い成長力が魅力で、比較的病気と害虫にも強く育てやすいため庭木や鉢植えに適しています。また挿し木で増やすことができるのも魅力的です。

しかしながら、お店で買ったものの、どのように育てればよいか、肥料をやればよいかがよくわからないという方も多いのではないかと思います。

そこで、この記事ではシマトネリコに必要な肥料の基本的な話と肥料のやり方の基本を説明するとともに、おすすめ肥料も紹介します。

そもそも植物に必要な養分って?植物が必要な養分に関するおさらい

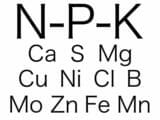

植物が育つためにはチッソ(窒素)、リンサン(リン酸)、カリウム(加里)の三要素のほか、マグネシウムやカルシウム(石灰肥料が有名)などの「二次要素(中量要素)」、さらに鉄、マンガン、ホウ素をはじめとした「微量要素」が必要です。

チッソ(窒素)は、葉や茎などの成長に欠かせず、植物の体を大きくするため、「葉肥(はごえ)」と言われます。

リンサン(リン酸)は、開花・結実を促し、花色、葉色、蕾や実に関係するため、実肥(みごえ)と言われます。

カリウム(加里)は、葉で作られた炭水化物を根に送り、根の発育を促すほか、植物体を丈夫にし、抵抗力を高めるため、根肥(ねごえ)と呼ばれています。不足すると根・植物が弱ります。

肥料の箱や袋などに記載されているN-P-Kの表示は窒素(N)、リン酸(P)、カリウム(K)を指しています。その他、肥料についてより詳しいことは、下の記事を参考にしてみてください。

シマトネリコに使用する肥料は、植物を栽培するという点で、野菜や果樹などの栽培に使うものと基本的には同じで問題ありません。シマトネリコだから特別な肥料を使うということはありません。プランターや植木鉢などの鉢植え栽培で使用できるものであれば問題なく使用することができます。

色々あって複雑ですが、最初は葉や茎活力を与えたいときは窒素(チッソ)多めの肥料を、花を咲かしたい、実の成長を促したいというときはリン酸多めの肥料を施すというイメージでやってみましょう。

そもそも肥料はどんな種類があるの?

作物・植物の栽培における肥料の種類は、大きく以下のとおりに分けることができます。

肥料はその物質の有機、無機によって、「有機肥料(有機質肥料)」「化学肥料(≒無機質肥料、化成肥料は化学肥料に属します)」の2つに分けることができ、形状によって、「固形肥料」と「液体肥料(液肥)」があります。

「化学肥料」とは、化学的に合成しあるいは天然産の原料を化学的に加工して作った肥料です。「有機肥料(有機質肥料)」とは、「油粕や米ぬか、腐葉土など植物性の有機物」「鶏糞(鶏ふん)、牛糞(牛ふん)、馬糞や魚粉、骨粉などの動物性の有機物」を原料にして作られたものです。堆肥も、家畜の糞や落ち葉などの有機物を微生物によって分解・発酵したもので、有機肥料となります。有機肥料は、用土(培土)を養分を補うだけではなく、物理性の改善(ふかふかにする)にも役立ちます。

「観葉植物に対しては有機肥料が良いのか、化学肥料(化成肥料)が良いのか」という点ですが、室内で育てられることを考えると、化学肥料(化成肥料)のほうが好ましいと言えます。その理由は以下の2点です。

- 室内では異臭、汚れを防ぎ、培地を清潔に保つ必要があるため(有機肥料は有機物で構成されているため、化学肥料に比べると臭いがあるものが多いです)

- ハイドロカルチャーと呼ばれる栽培では、ジェルボールやゼオライトなど培地が土ではないものも多いため(有機肥料は基本的に含まれている有機物が土にいる微生物に分解されることで効力が現れます)

有機肥料は、臭いがある程度発生しやすく培地や養液が腐りやすいという特性があるので、観葉植物には化学肥料(化成肥料)がおすすめです!

有機肥料にこだわりのある方は、バイオゴールドオリジナルを試してみてください。バイオゴールドオリジナルは、高温処理されており、水をかけると無臭になる特性があるので、施肥後の臭いも比較的少ないです。

肥料を与えるタイミング 元肥と追肥

用土に肥料を与えるタイミングによって、肥料の呼び名が変わります。具体的には、「元肥」と「追肥」があります。

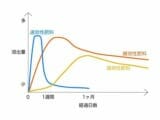

苗を植え付け(定植する)前に予め土壌へ施しておく肥料を「元肥(もとひ・もとごえ)」と言います。元肥は、初期生育を助ける働きがあり、肥料効果が長く続く緩効性や遅効性の肥料を施すのが一般的です。

苗の植え付け後(定植後)、作物が生長していくときに、土壌の肥料切れが起こらないように追加で施す肥料を「追肥(ついひ・おいごえ)」と言います。追肥を施す時期が遅れたりすると、植物の生育期に葉の色が薄くなったり、花が小さくなったりして最悪の場合、枯れてしまいます。特に窒素、カリウムは消費されるのが早いので適切な時期に追肥が必要です。

大きな植木鉢で用土を使う場合は、植え付け時や植え替え時に緩効性の化学肥料や臭いの少ない有機肥料を元肥として十分に施し、その後生育を見ながら液体もしくは固形の化成肥料を追肥として施していくと良いでしょう。

ハイドロカルチャーのような土を使わずジェルボールやハイドロボール、ゼオライトを培土として使う場合は、元肥を施して土作りすることができませんので、主に追肥によって養分を与えていきます。追肥には固形肥料ではなく、液体肥料を用いることが主流です。

シマトネリコに対する肥料のやる時期と頻度

下記にシマトネリコの肥料のやる時期をまとめました。

- 春

庭植えの場合は、冬に元肥をしていれば、春に肥料をやる必要はありません。

鉢植えの場合は、土の上に固形肥料をおいてください。植え付けた後すぐで、元肥がしっかりなされている場合は、与える必要もありません。

- 夏

シマトネリコはそれほど肥料が必要ありません。元肥がしっかりなされている場合は、この時期は施肥しなくて大丈夫です。

- 秋

シマトネリコはそれほど肥料が必要ありません。元肥がしっかりなされている場合は、この時期は施肥しなくて大丈夫です。

- 冬

冬に寒肥として元肥をしっかりやりましょう。

シマトネリコの元肥・追肥に使えるおすすめの固形肥料 2選!

固形肥料は、液体肥料(液肥)と比べ、緩効性・遅効性の肥料が多くなります。植え付け時、植え替え時の元肥として使用できます。

また、生育が始まる春先から、用土の上に置けば2ヶ月以上効果が持続する追肥として使用できる肥料もあります。効果的な使い方ができる観葉植物におすすめの固形肥料をご紹介します。

ハイポネックス マグァンプK

ハイポネックスジャパンが販売する元肥用の定番の粒状肥料です。「チッソ・リンサン・カリ」植物の生育に必要な三要素は勿論、マグネシウムやアンモニウムなどの二次要素・微量要素もしっかりと配合されていて、元肥に申し分ありません。土にしっかり混ぜて、大粒で約2年、中粒で約1年、生長効果が持続します。マグァンプK 小粒は追肥に有効です。

肥料焼けも起こしにくく、元肥としてとても扱いやすい肥料です。また、春の緩効性の追肥としても土面に撒いて使用できます。観葉植物の元肥して使用する場合は、中粒がおすすめです。

また、追肥としては肥効が約2ヶ月続く、マグァンプK 小粒がおすすめです。

花ごころ グリーンそだちEX IBのチカラ

花ごころの「IBのチカラ グリーンそだちEX」は、花にも野菜にも使用できる肥料です。N-P-K=10-10-10であり、バランス良く配合されています。花ごころは、バラや花に効く肥料を中心に様々な商品を販売しています。

IBとは、イソブチルアルデヒド縮合尿素(IBDU)を配合した肥料のことで、とてもゆっくり溶け、流れ出るため植物の根に優しく、肥料成分が無駄なく吸収される特性があります。

本製品は無臭で、花付きをよくするリンサン成分など、npk3つの成分をバランスよく配合した肥料です。観葉植物は勿論ながら、ほとんどの植物にお使いいただけます。

防ぎたい!肥料にまつわるトラブルあれこれ

肥料、水のやりすぎ

シマトネリコは、野菜などとは異なり冬には肥料は必要なかったりと、比較的植物の中でも肥料を必要としません。このため、家庭菜園のようなペースで肥料をやると、やりすぎになってしまい肥料焼けを起こします。肥料やけを起こすと、植物が弱々しくなり、最悪枯れてしまいます。肥料過多には注意してください。

また、シマトネリコに限らず、植物の水やりは下記のことを心がけて育ててください。鉢植え、ポットでは水をやり過ぎると底に水が溜まって根腐れを起こし、最悪枯れてしまいます。

- 水分が切れて乾燥してからジョウロなどで水を与えるようにする

- 風通しの良い場所に植物を置くようにして用土が乾くようにする

また、シマトネリコは庭植えの場合で2〜3年以上経っている場合は、もう水やりする必要はありません。逆にまだ土に活着していない1〜2年目は水切れしたら、水をやるようにしてください。

肥料は絶対混ぜないで!

よくある失敗として、いろいろな肥料を混ぜて高い栄養素の肥料を作り与えようとしてしまうことが挙げられます。肥料を混ぜると化学反応を起こし、植物自体に被害が出るだけでなく、有害物質・ガスが発生したりと、大きな事故につながる危険性があります。くれぐれも、肥料同士を原液で混ぜることはしないでください。

その他 シマトネリコの栽培で気をつけたいポイント

シマトネリコは日光が大好きです!

パキラはもともと、沖縄やフィリピンといった暖地で生育している、日光が大好きな樹です。日陰ではなく、出来るだけ陽が当たる日当たりの良い屋外や窓辺などを置き場にすることをおすすめします。

また、他の木に比べ、それほど耐寒性は強くありません。最低気温がー5℃より寒くなる地域では栽培するのは避けた方がよいでしょう。

シマトネリコは剪定が大事です!

シマトネリコは非常に早く成長します。枝を剪定(せん定)しないと、強健なため樹高が10mを越す高木になります。

剪定の時期は夏の終わり、また本格的に暑くなる前がベストです。他の植物も同様ですが、強い成長期に剪定すると、新芽、花芽が弱って花が咲かなくなったり、木が弱って落葉するようになります。また、一回でバッサリ切り落とすと、これまた芽などの成長に影響を与えてしまうので、少しずつ伸びる枝を剪定して切り取り、適切な樹高を維持するようにしてください。

害虫に気をつけましょう

シマトネリコに限ったことではないですが、樹はカイガラムシやハダニ、幼虫が発生して寄生しやすいです。これらの虫が発生した時は、目視で確認できます。カイガラムシが付いた場合は、初期ならば水を強く吹きかける、それで洗い流すのが厳しいくらい多く発生している場合は、殺虫剤などの薬剤を使うか、思い切ってその部分を剪定しましょう。

ハダニやカイガラムシは水が苦手です。このため、霧吹きで葉っぱを乾燥させないのも効果的な予防です。特に冬場は室内が乾燥するので、生育の面でも霧吹きで水をかけてあげましょう。また葉っぱが白い粉がかかったようになるうどんこ病がみられる場合は、その葉っぱを取り除くようにしましょう。

シマトネリコの増やし方

シマトネリコは、苗木として挿し木(挿木、さし木)で繁殖させていくことができます。挿し木の適期は6〜7月頃で、長さ10cmを目安に剪定し、水あげを行って用土に挿すようにしましょう。

挿し木後はできるだけ直射日光が当たらないようにしたほうがいいので、当たらな場所に挿すか、鉢植えの場合は直射日光が当たらない場所においてください。また、穴を開けて空気が通るようにしたビニールを被せて湿度を保てるとベストです。

植物別のおすすめ肥料

農家webには、植物別におすすめの肥料をまとめている記事がたくさんあります。ぜひ参考にしてみてください。

その他

その他にも様々な記事がありますので、検索欄に調べたい言葉を入れて検索してみてください。

検索欄は、「右のサイドバー」もしくは「サイドバーメニュー」にありますよ!

他、株分け、植え替えし易い、球根を埋める睡蓮や、芝生の肥料、多肉植物などの育て方の記事など、豊富にあります。

まとめ

シマトネリコ(Fraxinus griffithii)の別名はタイワンシオジで、沖縄、中国、台湾、フィリピンからインドに元々は自生する非常に成長力が強く茂る常緑樹です。庭に庭木として植えれば幹太く育ち、シンボルツリーになりますし、鉢にも植えることもでき、エゴノキ、コニファー、フェイジョアなどと並んで人気です。夏に大きく茂ったシマトネリコは庭を涼しげにします。しっかり寒肥して、常緑の樹木を維持しましょう。

(補足)観葉植物における「土」とは?

観葉植物では、鉢植えの場合は、赤玉土と鹿沼土を基本用土として、ピートモス(ビートモス)、バーミキュライト、パーライトやココヤシチップといった改良用の土を基本用土にプラスして使います。

冬に冬眠するタイプの観葉植物は、パーライトや砂土など、水はけのよい排水性の高い土を赤玉土に多く配分して水腐れを防止するなど、観葉植物のタイプによって配合比率が変わってきます。

また、ハイドロカルチャーと言われる栽培方法では、土を用いず、ハイドロコーン、ハイドロボールという丸い発泡煉石を使用したり、ゼオライトという多孔性の鉱石、またカラフルな色で見た目も美しいジェリーボールを使用します。

上記の素材はいずれも一定の保水力のある素材なので、正しく追肥することで、観葉植物をしっかりと生育することができます。種まきから始める場合は、発芽しやすい種まき用の用土、培養土を使うと良いでしょう。

![【500g】[肥料] マグァンプK 500g 中粒](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/barge-ec/cabinet/k6/r-fz-mgk600_2.jpg?_ex=128x128)