芝生に生えた雑草をなんとかしようと、ホームセンターの除草剤コーナーに行っても、液剤、粒剤など種類がありすぎて、また除草剤は使い方の時期を間違えると危険な感じもして、どう使えばいいのか、途方に暮れたりしませんか?

ここでは、芝の除草剤の散布時期(適期)、そして撒く際に気をつけるポイント、そして具体的に販売されているおすすめ芝生用除草剤を紹介します。

除草剤を使うベストな時期は?

芝の除草剤は、大きくわけて2つ。雑草が生える前にまく「土壌処理剤」とある程度大きくなった雑草の茎や葉に散布することで枯らす「茎葉処理剤」があります。

それぞれ使用にベストな時期は異なります。具体的には、既にある程度雑草が生い茂っている場合は、葉茎処理剤でしっかりと除草し、その後翌年の春先、雑草が生える前に土壌処理剤を撒くことで、雑草が生えてくることをしっかりと抑えることができます。

土壌処理剤の散布時期

「土壌処理剤」を使用する時期は、雑草が発生する前や、まだ生え揃っていない耕耘後、または播種(定植)前後になります。既に大きくなってしまった雑草や、塊根、塊茎から出ている雑草を枯らすことは期待できません。

つまり、原則3月から4月がベストな時期です。

茎葉処理剤の散布時期

対して、「茎葉処理剤」は、雑草が発生して育っている時期に使用します。このため、雑草がある程度生長する時期、6月から9月がベストな時期です。

ただし、葉茎処理剤は、葉や茎にしっかりかかることで効果が出るため、あまりにも雑草が繁茂していると、雑草の全てにしっかり除草剤がかからず、一部残ってしまうこともあります。このため、あまりにも雑草が生い茂っている場合は、草刈機などで草刈りし、雑草の高さを抑えた上で、葉茎処理剤を使うと効果的です。

その除草剤は、「土壌処理剤」か「茎葉処理剤」か

まず、除草剤の大きなタイプ分けとして、土表面に散布して雑草の発芽を抑制、予防したり、発芽直後に枯死させる「土壌処理剤」と、すでに伸びている雑草の葉や茎に直接かけて枯らしてしまう「茎葉処理剤」の2パターンがあります。また、この両方の効果を持つタイプもあって、「茎葉兼土壌処理剤」と呼ばれるものもあります。

土壌処理剤とは

「土壌処理剤」は、土壌に成分が残り、雑草の発芽、生育を妨げる発芽抑制効果があるなど、茎葉処理のものより多くの植物を除去することができます。

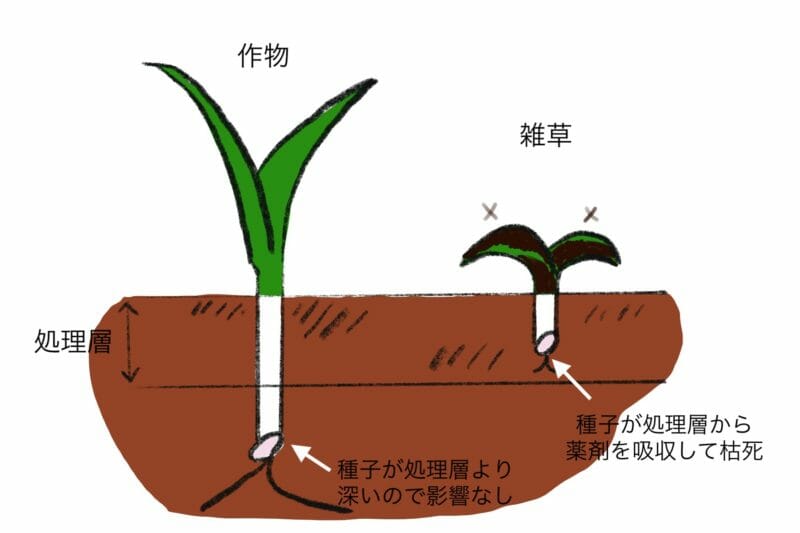

土壌処理剤を散布すると、土壌の表層に「処理層」ができます。雑草の種子の多くは土壌の表層から出芽します。土壌表層から出芽した雑草の芽や根が、処理層から薬剤を吸収して枯死するという仕組みです。

しかしながら、草丈20〜30cm以上草が生長している場合は、効き目が弱く、効果を出すためには、草刈りした後での散布が必要になってきます。「土壌処理剤」は、粒状や、細粒の顆粒、粒剤のタイプが多いです。

葉茎処理剤とは

「茎葉処理剤」は、散布された薬剤に接触した部分の植物組織だけを枯らします。このタイプの薬剤は種類を限定して効果を発揮することができる選択的除草剤が多くあります。「葉茎処理剤」は、原液を希釈して薄めて使うタイプやそのまま液体として使うタイプのような、液剤のタイプがほとんどです。

実際に除草剤を手にとっても、明確に「土壌処理剤」なのか「茎葉処理剤」なのかわからないケースがありますが、そんな時は、「土壌散布」と書かれているものは、「土壌処理剤」、「茎葉散布」と書かれているものは「茎葉処理剤」と判定してもらって間違いありません。

芝生の種類と、暖地型、寒地型の年間管理スケジュール

芝生に使用される芝は、大きく「日本芝」「西洋芝」の2つに分けることができます。また、芝は「寒地型」と「暖地型」があり、気候や土壌によって適する芝は異なります。

日本を例に適している芝の種類を説明します。北海道から東北北部では、気温が低いため暖地型の日本芝は適さず、ケンタッキーブルーグラスやベントグラスなどの寒地型西洋芝がよく使われます。逆に九州や沖縄では、高温多湿に強い野芝や高麗芝(コウライシバ)、暖地型西洋芝のバミューダグラス(ティフトン芝)などがよく使われます。

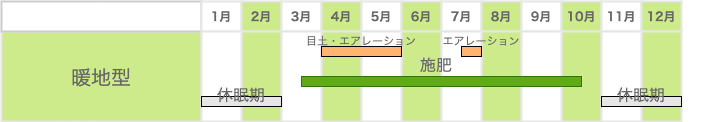

「寒地型」と「暖地型」では肥料を与える時期や年間の管理スケジュールが異なります。目安のスケジュールはこのようになります。

おすすめ芝生用除草剤 土壌処理剤系

シバキープⅢ粒剤 (レインボー薬品(株))

成分 メコプロップPカリウム塩、DBN(ニトリル系)

パラパラまくだけで日本芝(コウライシバ)の中に生えた雑草に効く顆粒の除草剤です。芝生は枯らさず、生えてくる雑草をしっかり抑えることができます。効果も約4ヶ月も持続します。

シバキーププラスα(肥料入り) (レインボー薬品(株)) (粒剤)

成分 トリアジフラム(トリアジン系)、DBN(ニトリル系)

この商品は、除草効果に加え、チッソ(窒素)、リンサン(リン酸)、カリウムの三大要素のほか、二次要素であるマグネシウムまでも含有し、除草しながら施肥できる商品になります。

この他、よりグレードの高い「シバキープpro」があります。

おすすめ芝生用除草剤 茎葉処理剤系

シバキープAL (レインボー薬品(株)) (液剤)

成分 MCPP(フェノキシ酸系)

日本芝(高麗芝(コウライシバ)、野芝など)とケンタッキーブルーグラスに使用できます。シロザ、コニシキソウ、タデ類、イヌビユ、ブタクサ等の一年生広葉雑草に効果を発揮し、スギナもしっかりと枯らします。

グリーンアージラン液剤 (石原バイオサイエンス(株))

成分 アシュラム

アージランは日本芝(高麗芝(コウライシバ)、野芝など)で使える葉茎処理剤で、芝の生育にとって有害なメヒシバやスズメノカタビラ(生育中)を防除することができ、生育中の広葉雑草にも高い効果:特にキク科雑草(ヒメジョオン、アレチノギクなど)に有効です。

ザイトロンアミン液剤 (石原バイオサイエンス(株))

成分 トリクロピル(PRTR・1種)

ザイトロンは日本芝(高麗芝(コウライシバ)、野芝など)で使える葉茎処理剤で、広葉雑草に高い効果を発揮する選択性の葉茎処理剤です。多年生の難防除の広葉雑草にも強い除草効果が期待でき、10〜15日でしっかり効果が出ます。逆にイネ科雑草には効果がないため、イネ科雑草の駆除には別の除草剤が必要になります。

MCPP液剤 (丸和バイオケミカル、理研グリーン)

成分

メコプロップ(MCPP)

説明

成分は、メコプロップ(MCPP)で、メコプロップ(MCPP)は、オーキシン型の植物ホルモン作用を有し、植物ホルモン作用を攪乱することによる細胞分裂異常により除草活性を有するフェノキシ酸系除草剤になります。

広葉雑草、特にクローバーなどの一年生の広葉雑草、またスギナに代表されるトクサ科の雑草に強い効果を発揮し、逆にイネ科雑草には効果がないため、芝生で安心して使用できます。

雑草の発生揃い期から生育初期で高い茎葉処理効果を示すだけでなく、浸透移行性があるため、幅広い処理適期を有し、非常に使い勝手が良い液剤です。

高麗芝や野芝などの「日本芝」や「バミューダグラス(バーミューダグラス)」、またケンタッキーブルーグラスと、幅広い芝で使用することができます。

芝生には、グリホサート系除草剤、グルホシネート系除草剤は使用しないでください。薬害が出て、芝生が枯れてしまいます。

ハイブリッド系(葉茎処理剤系+土壌処理剤系)

シバゲンDF (石原バイオサイエンス(株)) (粒剤)

成分

フラザスルフロン水和剤

説明

ゴルフ場の芝生の除草を目的として開発された製品です。葉茎処理効果と土壌処理効果を併せ持つため、時期に関係なく使用できます。

また、除草対象の雑草は最も幅広く、イネ科、カヤツリグサ科、広葉タイプの一年生雑草から、多年生雑草まで効果を発揮します。芝生に生える厄介な雑草の代表種、スズメノカタビラやメヒシバ、また地下茎を作るハマスゲ、ヒメクグ、チドメグサ、カタバミもしっかり枯死させます。

更に、ゴルフ場用に開発されているだけあって、日本芝(野芝(ノシバ)や高麗芝(コウライシバ))のみならず、ティフトンで有名なバミューダグラスなどの西洋芝(ベントグラスは除く)、また近年繁殖させ易さで普及しているセンチピードグラスでも使用できる、おすすめの除草剤です。

除草剤の散布方法、撒き方と散布時の服装

正しい除草効果を出すためには、除草剤を均一に散布することが重要です。そんなに大きくない庭や空き地などでは、液剤は、ジョウロなどで均一に散布すれば十分でしょう。除草剤の中には、希釈せずにジョウロやノズルが取り付けられた、そのまま使えるタイプのものもあります。これらを使うのもおすすめです。粒剤、細粒の除草剤は、狭い面積の場合は、そのまま均一に撒けるので十分でしょう。

しかし大きい面積は、ジョウロで地面にそのまま撒くのでは限界があります。このような場合は、広い範囲を均一に撒ける噴霧器などの散布機を使うのが有効です。除草剤散布機は、背負式のものや、動力付きのものなど色々ありますので、色々と検討してみてください。

また、除草剤を使用するときは、表面に付着した液体が裏面に浸透しない素材でできた、フード付の長袖の上着と長ズボンの作業衣、表面に付着した液体が裏面に浸透しない素材でできた手袋、防じんマスク、保護メガネを必ず着用するようにしてください。

庭、畑地などで枯らしたくない樹木や植木、草花がある場合は、その周りには散布しないようにしてください。

芝の手入れあれこれ

日当たり・水はけ

植物は光合成によってエネルギーを作り、特に芝は日光が大好きで、日当たりが良い場所を好みます。また野外で育てるため、水はけがいい土地が望ましいです。日陰が多い場所の場合は、日照時間ができるだけ少なくて大丈夫な品種にし、刈高を上げてできるだけ葉の面積を多くし、光合成を促進させるなどの工夫が必要になってきます。

水やり・散水

芝は生育期に比較的多くの水やりが必要な植物です。生育期、土が乾いたら水をやるようにしてください。目安としては、一部の葉が徐々に巻いて、丸まっている状態だとすると、明らかに水不足です。

目安は、週に1〜2度で、夏はできるだけそれ以上に散水するといいでしょう。休眠期の冬場は散水する必要はありません。

ハイポネックスなど液肥や芝生の肥料については、下記をご参考ください。

エアレーション

エアレーションとは、芝生に専用の穴あけ機で穴を開けることで、土壌中の酸素を増やし、透水性を高め、土壌表層に溜まる老廃物であるサッチの分解を促進させ、サッチの蓄積を防ぐために行います。

芝生は畑と違って、一度植えてしまうと、耕耘できません。このため用土が固くなり、サッチが蓄積し、芝の育成を阻害してしまうのです。

エアレーションを行う時期は、芝生の生長がよい時期が適期で、具体的には暖地型は初夏や梅雨明け、寒地型は春と秋が適期になります。

また合わせて、レーキや熊手で蓄積したサッチ、芝草を取り除く、またサッチ分解剤を使ってサッチを除去するサッチングも行ってください。

目土

芝生の管理特有の言葉で、目土「めつち」と読みます。目土は芝生の上に川砂などをかぶせ、覆うことで、サッチの抑制や表面のデコボコを平にしたり、新芽を保護したり地温を保つ効果があったりと、非常に重要です。

具体的には年間に1〜2回、4〜5月、10月に行うのがベストです。

芝刈り

芝刈りは、刈り込むことによって上への成長を止め、芽吹きを促進させて新芽を増やし、密度を高める働きがあるので、欠かせない手入れの一つです。葉が短くなる分、葉の枚数を増やして光合成ほ活発化させ、濃い緑になります。また、芝刈りしないと、芝が伸びっぱなしで害虫のすみかになってしまい、病気になりやすくなります。

生育期は月に2度以上、生育が旺盛で芝が伸びる最盛期は、出来れば週1くらいの頻度で芝刈りしてください。芝刈り機は様々な種類があり、電動、エンジン式、また刈る方式としてはリール式とロータリー式があります。さらに、芝刈り機は芝の際をうまく刈ることはできないので、見た目にこだわる方は、際刈りの為にハンディバリカンも必要になってきます。匍匐茎(ほふくけい)のような横に伸びるランナーは気にせず刈って大丈夫ですが、立ち上がりが目立つならば目土してください。

様々な種類があるので、必要な面積に応じて、ベストなものを選んでみてください。

まとめ

除草剤をうまく使うと、雑草の繁茂から発生していた害虫や病気を防除することができ、病害虫の退治のために他の農薬などの薬剤の使用量を減らすことができる他、草取り、草むしり、草刈りといった労働からもかなり開放されます。種類によって、使う時期が違うこと、また対応する雑草に、適切な使用量を均一に散布することを心がけて、うまく雑草を押さえ込んでください。

![レインボー薬品 シバキープAL 5L 【日本芝 高麗芝 芝生に生える雑草だけを枯らす 芝生用除草剤 そのまま使える シロザ コニシキソウ タデ類 イヌビユ ブタクサ 一年生広葉雑草】【おしゃれ おすすめ】[CB99]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/kaientai/cabinet/shohin027/rnbw-100322.jpg?_ex=128x128)