芝生に生えた苔を除草するためには、芝生を傷めずに効果的に駆除できる選択性除草剤が推奨されます。MCPP液剤やキレダー水和剤が特に効果的です。

苔(コケ)の特性

苔(コケ)は胞子から、発芽、繁殖する植物です。苔(コケ)は様々な種類があり、苔類、藻類、ツノゴケ類、地衣類の総称として苔(コケ)植物と呼んでいます。ここでは主に庭に生えて、駆除したい対象になる苔、ゼニゴケ、ギンゴケ、イシクラゲを対象とします。ゼニゴケ、ギンゴケ、イシクラゲは屋外の日当たりの悪い庭や空き地に繁殖しやすく、一度繁殖してしまうと、地面に張り付いているため、手での除去が困難です。また、根、地下茎が思っている以上に深く、非常に退治し難い雑草です。

苔(コケ)の除草、防除方法

苔(コケ)専用除草剤での駆除

苔(コケ)をしっかり駆除しようとすると、除草剤の使用が欠かせません。しかし、苔(コケ)は、一般に販売されているグリホサート系の除草剤(ラウンドアップマックスロードやサンフーロン、フマキラーのカダン除草王またネコソギなど)は、苔(コケ)に効きませんし、グリホサート系除草剤を使うと、芝生が枯れてしまいます。

このため、苔(コケ)に効果がある選択性の除草剤を使用するのがおすすめです。

芝生の苔(コケ)除草におすすめの除草剤

芝生除草剤MCPP液剤

芝生用除草剤 MCPP液剤は、丸和バイオケミカル、理研グリーンが販売している、褐色澄明水溶性液体の芝生用除草剤です。

成分は、メコプロップ(MCPP)で、メコプロップ(MCP P)は、オーキシン型の植物ホルモン作用を有し、植物ホルモン作用を攪乱することによる細胞分裂異常により除草活性を有するフェノキシ酸系除草剤になります。

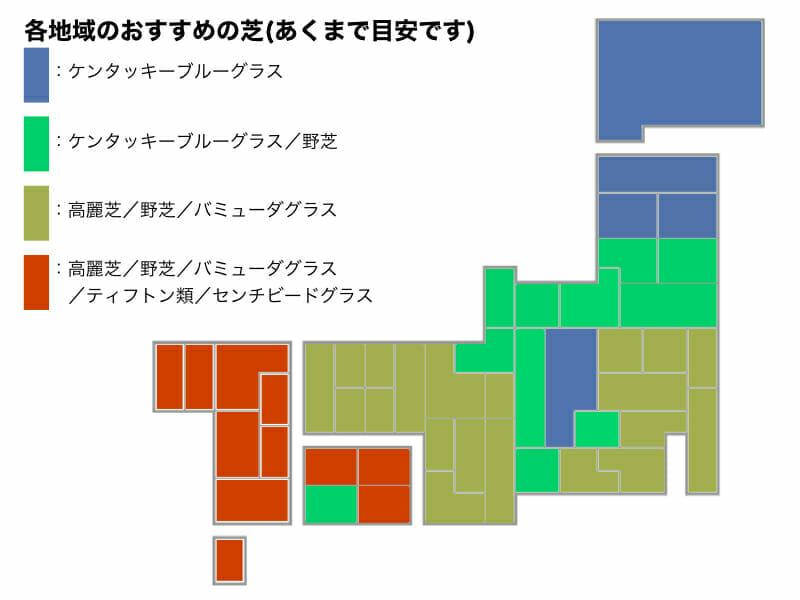

高麗芝や野芝などの「日本芝」や「バミューダグラス(バーミューダグラス)」、またケンタッキーブルーグラスと、幅広い芝で使用することができるのが特徴です。

シバキープAL (レインボー薬品(株)) (液剤)

こちらもMCPP(フェノキシ酸系)が成分で、日本芝(高麗芝(コウライシバ)、野芝など)とケンタッキーブルーグラスに使用できます。シロザ、コニシキソウ、タデ類、イヌビユ、ブタクサ等の一年生広葉雑草に効果を発揮し、スギナもしっかりと枯らします。

シバキープエース液剤、シバキープエースシャワー (レインボー薬品(株))

こちらはMCPP(フェノキシ酸系)とアシュラムが混ざった除草剤です。日本芝にしか使えないのが難点ですが、対象芝が日本芝の場合は、後でアシュラム等を散布する手間が省ける、万能の芝生用除草剤で大変おすすめです。希釈するタイプと、そのまま使える、ノズル、シャワー付きタイプがあります。

キレダー水和剤 (アグロカネショウ(株))

最もメジャーな苔(コケ)、特にゼニゴケ、イシクラゲ用の微粒の粉剤です。主成分は、ACN[2-アミノ-3-クロロ-1,4-ナフトキノン]で、日本芝(高麗芝など)、西洋芝(ベントグラス)などの芝生に影響を与えないため、ゴルフ場の景観維持にもよく使用されています。使用方法は、説明書の希釈水量に希釈して、希釈した液剤をジョウロや噴霧器で散布します。

シバゲンDF (石原バイオサイエンス(株)) (粒剤)

成分

フラザスルフロン水和剤

説明

ゴルフ場の芝生の除草を目的として開発された製品です。葉茎処理効果と土壌処理効果を併せ持つため、時期に関係なく使用できます。

また、除草対象の雑草は最も幅広く、イネ科、カヤツリグサ科、広葉タイプの一年生雑草から、多年生雑草まで効果を発揮します。芝生に生える厄介な雑草の代表種、スズメノカタビラやメヒシバ、また地下茎を作るハマスゲ、ヒメクグ、チドメグサ、カタバミもしっかり枯死させます。

更に、シバゲンはゴルフ場用に開発されているだけあって、日本芝(野芝(ノシバ)や高麗芝(コウライシバ))のみならず、ティフトンで有名なバミューダグラスなどの西洋芝(ベントグラスは除く)、また近年繁殖させ易さで普及しているセンチピードグラスでも使用できる、おすすめの除草剤です。

![レインボー薬品 シバキープAL 2L 除草剤 芝生 雑草 液体 原液 [4903471309039]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/first23/cabinet/koji/4903471309039.jpg?_ex=128x128)

![[6年連続ランキング1位] 人工芝 ロール 2m×10m 芝丈35mm 高密度44万本/m2 芝生マット 人工芝生 人工芝ロール 人工芝 芝生 ロールタイプ 固定ピン 庭 ベランダ テラス バルコニー ガーデニング 屋上緑化 u字ピン 水はけ](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/dondon/cabinet/wt004_3.jpg?_ex=128x128)