同じ農薬を使いづづけると、効かなくなってくるので違う農薬をローテーションして散布するのがよいとされています。ローテーション散布は違う農薬を散布すればよいだけではありません。ここでは農薬のローテーション散布の正しいやり方について説明します。

ローテーション散布とは

ローテーション散布とは、違う種類(作用性)の農薬をローテーションして散布すること。農薬は同じ種類の農薬を長く使い続けると、耐性菌が発生しその農薬が効きにくくなることがあります。ローテーション散布は薬剤耐性菌の出現を遅らせ、農薬が効かなくなるのを防ぐことが目的です。

ポイントは違う種類(作用性)の農薬を散布することですが、現場では名前が違うだけで種類は一緒、有効成分は違うけど、同じ作用の農薬をローテーション散布しているといった間違った方法で行っている場合もあります。

農薬が違う種類(作用性)かどうかは農薬の製品ラベルやチラシ・HPなどに記載されている「RACコード」を見ればわかります。

RACコードとは

RACコード(ラックコード)とは、農薬を作用性(農薬の効き方)を分類して番号と記号を振ったコードになります。例えば殺虫剤なら有機リン系は[1B]、ネオニコチノイド系は[4A]など、すべての農薬にRACコードが設定されています。

ローテーション散布にはこのRACコードを使って農薬を選べば、違う種類(作用)の農薬を間違えずに使うことができます。「系統」とも呼ばれますが、RACコードの方が、より厳密に分類されています。混合剤の場合はRACコードが複数あることもあります。

殺虫剤は、IRAC(アイラック)コード、殺菌剤にFRAC(エフラック)コード、除草剤にはHRAC(エイチラック)コードになっています。

RACコードがわからないときには、農家webの農薬検索データベースからほぼすべての農薬のRACコードを調べることができます。

ブロック式ローテーション散布

では実際のローテーション散布はどのように行うのでしょうか。殺虫剤抵抗性管理委員会(IRAC)は、「ブロック式ローテーション」散布という方法を推奨しています。

ブロック式ローテーションには、栽培期間の長い作物や果樹などにつかわれる害虫の1世代と1ブロックとする方法と、栽培期間の短い作物に使われる1作を1ブロックとする方法があります。

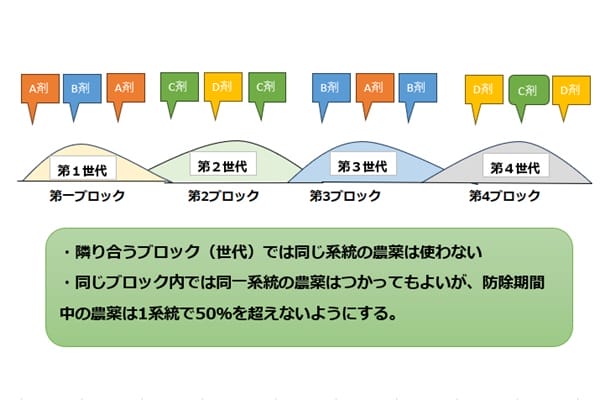

害虫1世代を1ブロックとする場合

対象の害虫の1世代を1ブロックとする方法は、世代間ローテーションとも呼ばれ、害虫の1世代を1ブロックととし、隣り合うブロックでは同じ系統の農薬を散布しないという方法です。薬害抵抗性がでやすく、栽培中に長期的に防除が必要な害虫(ハダニ類、アザミウマ類、アブラムシやコナガ、オオタバコガ、ハスモンヨトウ等)に有効な散布方法です。

隣合うブロックでは同一系統の農薬は使えませんが、同じブロック内であれば間に違う系統を挟めば同一系統の農薬は使ってもOKです。しかし防除期間中、同じ系統の農薬が50%を超えないようにしましょう。

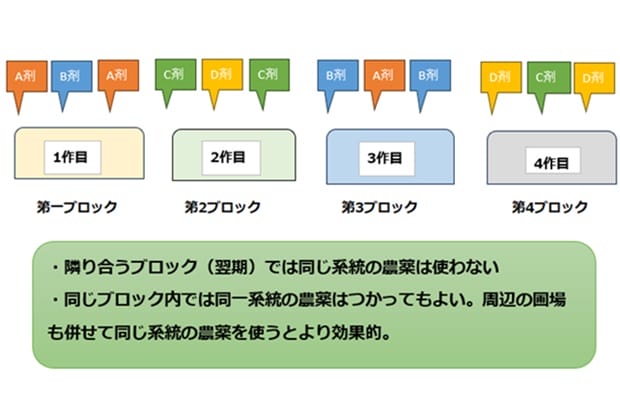

作物の1作を1ブロックとする場合

葉物野菜などの作物の栽培期間が短い場合は、作物の1作を1ブロックととし、隣り合うブロックでは同じ系統の農薬を散布しないという方法です。

次のブロック(翌作付期)には違う系統の農薬を使う。同じブロック内では同一系統の農薬はつかってもOKです。周りの圃場でも同じローテーションで同系統の農薬を散布すると、抵抗性がよりでにくくなるため地域で取り組むとよいでしょう。

防除暦(栽培記録)にRACコードを記載しましょう

防除で使った農薬は、栽培記録に記載しますが同時にRACコードも記載し、番号が同じ農薬を散布していないか管理することができます。

毎回RACコードを調べるのが面倒という人は、アプリも便利です。農家webの「かんたん栽培記録」は、農薬を使う農家に便利な機能が多くあります。希釈倍率や希釈回数を自動計算、農薬検索データベースと連携しており、病害虫におすすめの農薬を表示する他、農薬情報を検索したり、持っている農薬の混用情報も調べることができます。もちろんすべての農薬のRACコードを情報を記載しているので、毎回調べる必要もありません。

ダウンロードも不要でスマホさえあれば、メールアドレスを登録するだけですべての機能が無料で使えます。